Viele sprechen vom „Heizungsgesetz 2026“, aber es gibt kein separates Gesetz. Gemeint sind die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), die ab 2026 gelten oder erweitert werden. Ziel dieser Vorgaben ist es, den Anteil erneuerbarer Energien beim Heizen schrittweise zu erhöhen und die Energieeffizienz in Gebäuden zu verbessern.

Ab 2026 sollen viele Kommunen in Deutschland ihre kommunale Wärmeplanung abgeschlossen haben. Erst dann wird für viele Hausbesitzer klar, welche klimafreundlichen Heizoptionen vor Ort langfristig zur Verfügung stehen – etwa Fernwärme, Wärmepumpe oder Biomasse. Das sogenannte „Heizungsgesetz 2026“ steht somit sinnbildlich für die praktische Umsetzung der GEG-Vorgaben in den nächsten Jahren.

Wer jetzt plant, seine Heizung zu modernisieren oder eine neue einzubauen, sollte sich frühzeitig über Förderprogramme, technische Anforderungen und Fristen informieren. Dieser Artikel fasst den aktuellen Stand zusammen und erklärt, was Eigentümer und Mieter in Deutschland wirklich erwartet.

Was steckt hinter dem sogenannten „Heizungsgesetz“?

Viele Medien und Politiker sprechen vom „neuen Heizungsgesetz“ – doch tatsächlich handelt es sich um Anpassungen im bestehenden Gebäudeenergiegesetz (GEG). Dieses Gesetz legt fest, wie Gebäude in Deutschland beheizt und energetisch optimiert werden sollen.

Die Novelle des GEG, die 2024 in Kraft trat, schreibt vor, dass neue Heizungen künftig zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Damit will die Bundesregierung den Ausstoß von Treibhausgasen senken und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

Ab 2026 greifen diese Vorgaben dann in weiteren Regionen Deutschlands, sobald dort die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist. Ziel ist es, Hauseigentümern Planungssicherheit zu geben – sie sollen wissen, ob sich beispielsweise eine Wärmepumpe, ein Fernwärmeanschluss oder eine andere nachhaltige Lösung am jeweiligen Standort lohnt.

Das sogenannte „Heizungsgesetz 2026“ ist somit kein neues Gesetz, sondern beschreibt die nächste Phase der Umsetzung des GEG, die ab 2026 für viele Regionen Deutschlands Realität wird.

Heizungsgesetz aktuell: Der Stand des GEG 2024–2026

Das aktuell geltende Heizungsgesetz – offiziell das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – wurde im September 2023 verabschiedet und trat am 1. Januar 2024 in Kraft. Damit gelten nun neue Vorschriften für den Einbau und Betrieb von Heizungen in Deutschland, die langfristig auf mehr Klimaschutz und Energieeffizienz abzielen.

Zentral ist die sogenannte 65-Prozent-Regel: Neue Heizungen müssen künftig mindestens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Diese Vorgabe tritt jedoch gestaffelt in Kraft, um Bürgerinnen und Bürgern genügend Zeit für Planung und Umsetzung zu geben.

● Seit 1. Januar 2024 gilt die Regel bereits in Städten und Gemeinden mit einer bestehenden Wärmeplanung.

● In allen anderen Kommunen wird sie ab 2026 oder spätestens 2028 verpflichtend – abhängig davon, wann die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist.

Damit soll sichergestellt werden, dass Eigentümer erst dann investieren müssen, wenn klar ist, welche klimafreundlichen Optionen (z. B. Fernwärme, Wärmepumpe, Biomasse oder Hybridlösungen) vor Ort langfristig verfügbar sind.

Zudem bleiben bestehende Heizungen weiterhin erlaubt. Niemand muss eine funktionierende Gas- oder Ölheizung sofort austauschen. Erst beim defekten oder geplanten Heizungstausch greifen die neuen GEG-Regelungen. Das Ziel ist, den Wärmesektor schrittweise zu dekarbonisieren und bis 2045 klimaneutrales Heizen in Deutschland zu ermöglichen.

Was ändert sich konkret bis 2026?

Das novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) bringt bis 2026 schrittweise wichtige Neuerungen für Hausbesitzer, Vermieter und Mieter in Deutschland. Ziel ist es, den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme zu fördern, ohne Eigentümer finanziell zu überfordern. Dabei stehen vier zentrale Aspekte im Mittelpunkt: die 65-Prozent-Regel, die kommunale Wärmeplanung, Übergangsfristen sowie die Technologieneutralität bei der Heizungswahl.

Ab wann gilt die 65-Prozent-Regel?

Die bekannteste Neuerung betrifft den Anteil erneuerbarer Energien an neuen Heizungen. Laut GEG müssen künftig alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

● Seit 2024 gilt diese Regel in Städten, die bereits eine kommunale Wärmeplanung abgeschlossen haben.

● Ab 2026 wird sie auch in Gemeinden verbindlich, die ihre Wärmeplanung bis dahin fertigstellen.

● Spätestens ab 2028 gilt sie bundesweit.

Damit soll sichergestellt werden, dass Hausbesitzer erst dann investieren, wenn klar ist, welche klimafreundliche Heizoption lokal sinnvoll ist – etwa Wärmepumpe, Fernwärme oder Biomasse.

Welche Heizungen sind auch ab 2026 noch erlaubt?

Ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass Öl- oder Gasheizungen ab 2026 verboten würden – das stimmt nicht. Bestehende Heizungen dürfen weiter betrieben und repariert werden, solange sie funktionsfähig sind.

Erst beim Heizungstausch oder einem Neubau greifen die neuen Vorgaben.

Zulässig bleiben dann unter anderem:

● Wärmepumpen (Luft-, Wasser- oder Erdwärmepumpen)

● Fern- oder Nahwärmeanschlüsse

● Biomasse-Heizungen (z. B. Pelletheizungen)

● Hybridheizungen (z. B. Gasheizung kombiniert mit Solarthermie oder Wärmepumpe)

Das GEG setzt dabei auf Technologieneutralität – Eigentümer können also selbst entscheiden, welche Lösung am besten zu ihrem Gebäude und Standort passt.

Was bedeutet die Wärmeplanung für Eigentümer?

Ein zentraler Pfeiler des Gesetzes ist die kommunale Wärmeplanung. Sie legt fest, wie Städte und Gemeinden ihre Wärmeversorgung künftig klimaneutral gestalten wollen – ob über Fernwärmenetze, Wärmepumpen oder andere erneuerbare Systeme.

● Großstädte (über 100.000 Einwohner) müssen ihre Wärmepläne bis 2026 vorlegen.

● Kleinere Gemeinden folgen bis 2028.

Für Eigentümer ist diese Planung entscheidend: Sie zeigt, ob ein Anschluss an ein lokales Wärmenetz vorgesehen ist oder ob individuelle Lösungen wie Wärmepumpen sinnvoller sind.

Dadurch sollen Fehlinvestitionen vermieden und Planungssicherheit geschaffen werden.

Bis 2026 steht somit die Umsetzungsphase des Gebäudeenergiegesetzes im Fokus: Städte planen ihre Wärmeversorgung, Eigentümer bereiten sich auf die neuen Standards vor, und der Staat fördert klimafreundliche Heizsysteme mit Zuschüssen und Krediten. Das Ziel bleibt klar – mehr erneuerbare Wärme, weniger Emissionen, und ein schrittweiser, sozial verträglicher Wandel im Heizsektor.

Förderungen und Übergangsregelungen

Im Rahmen der Umsetzung des Gebäudeenergiegesetz (GEG) gewinnen Förderprogramme und Übergangsregelungen für Heizsysteme zunehmend an Bedeutung. Für Haus- und Wohnungseigentümer sowie Vermieter gilt es, jetzt gezielt zu planen, um von den Förderungen zu profitieren und bei Heizungstausch oder Neubau von den Vorteilen zu profitieren.

Überblick über BAFA- und KfW-Förderprogramme

● Das KfW-Programm „Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude (458)“ ermöglicht Zuschüsse bis zu 70 % der förderfähigen Kosten beim Einbau einer neuen, klimafreundlichen Heizung.

● Beim BAFA finden sich Förderprogramme u. a. für einzelne Maßnahmen im Bereich „Heizen mit Erneuerbaren Energien“ und „Effiziente Wärmepumpenanlagen“. Beispielsweise werden bis zu 35 % der Kosten gefördert.

● Wichtig: Anträge vor Beginn der Maßnahme stellen – bei verspäteter Antragstellung kann Förderanspruch entfallen.

Alte Förderungen teils noch nutzbar

Auch wenn sich Fördermodalitäten geändert haben, besteht die Möglichkeit, dass alte Förderprogramme oder Übergangsregelungen noch für bestimmte Vorhaben gelten. Beispielsweise weist eine Branchenquelle darauf hin, dass Hauseigentümer bei bestehenden Fördermodalitäten noch aktiv werden können.

Damit ist Planung wichtig: Abschließen oder Antrag stellen, bevor Maßnahme startet.

Ab 2024 bis 2026: Stufenweise Anpassung der Förderhöhen

● Seit 1. Januar 2024 gelten neue Förderbedingungen und teilweise neue Zuständigkeiten (z. B. Wechsel der Antragsstelle).

● Förderhöhen sind gestaffelt: z. B. bei KfW bis 70 % der Kosten für selbst genutzte Eigentümer.

● Förderfähige Kosten sind begrenzt – z. B. bei KfW: Kosten pro Wohneinheit (z. B. max. 30.000 € bei Einfamilienhaus) werden angesetzt.

Beispielhafte Tabelle: Fördersätze für Heizungs-Technologien

|

Heizsystem |

Förderhöhe |

Hinweise |

|

Wärmepumpe |

bis zu 70 % der förderfähigen Kosten (KfW) |

Voraussetzung: Antrag vor Maßnahmenbeginn |

|

Solarthermieanlagen |

bis zu 30 % bei BAFA |

Ergänzend zur Heizung oder Warmwasserbereitung |

|

Hybridlösungen (z. B. EE-Hybrid) |

BAFA bis zu 35 % |

Kombination erneuerbarer Technologien möglich |

Hinweis: Förderhöhen können regional variieren, sind zeitlich befristet und an technische Voraussetzungen gebunden. Eine persönliche Beratung und frühzeitige Antragsstellung sind ratsam.

Was bedeutet das konkret für Sie?

● Planen Sie frühzeitig: Wer ab 2025/2026 eine neue Heizung einbauen möchte, sollte sich über Förderprogramme, Antragstellung und technische Anforderungen informieren.

● Antrag vor Umsetzung: Beginnen Sie mit dem Verfahren vor dem Vertragsabschluss oder Einbau – andernfalls können Fördermittel verfallen.

● Technologie- und förderoptimal wählen: Prüfen Sie, welche Heiztechnik (Wärmepumpe, Solarthermie, Hybrid) zu Ihrem Gebäude und Ihrer Region passt und welche Förderung dafür möglich ist.

● Übergangsregelungen nutzen: Auch wenn Sie nicht sofort wechseln müssen, kann sich eine frühere Modernisierung lohnen – Förderungen sind teilweise attraktiver.

Auswirkungen für Eigentümer und Mieter

Das Heizungsgesetz in Deutschland, offiziell das Gebäudeenergiegesetz (GEG), verändert schrittweise, wie Menschen in Deutschland heizen und wohnen. Ziel ist eine nachhaltige, klimafreundliche Wärmeversorgung, die langfristig nicht nur dem Klima, sondern auch den Haushalten zugutekommt.

Vorteile: Energieeinsparung, Klimaschutz und geringere Kosten

Die Umstellung auf erneuerbare Energien bringt zahlreiche Vorteile:

● Weniger CO₂-Emissionen: Heizungen auf Basis von Wärmepumpen, Solarthermie oder Fernwärme senken den CO₂-Ausstoß erheblich.

● Langfristige Kosteneinsparung: Trotz höherer Anschaffungskosten amortisieren sich moderne Heizsysteme über niedrigere Energiekosten.

● Zukunftssicherheit: Eigentümer, die jetzt investieren, sind für künftige Energiepreissteigerungen besser gewappnet.

Herausforderungen: Investitionskosten und Unsicherheit

Natürlich bringt die Umsetzung auch Herausforderungen mit sich:

● Hohe Anfangsinvestitionen: Der Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme ist oft kostspielig. Zwar helfen Förderungen (BAFA, KfW), aber viele Eigentümer müssen vorfinanzieren.

● Unsicherheit bei der Wärmeplanung: In zahlreichen Gemeinden läuft die kommunale Wärmeplanung noch bis 2026. Erst dann wissen viele Hausbesitzer, ob Fernwärme, Wärmepumpe oder Hybridlösung langfristig die beste Option ist.

● Mieterbelastung: Steigende Modernisierungskosten könnten teilweise auf Mieten umgelegt werden, auch wenn energetische Sanierungen langfristig die Nebenkosten senken.

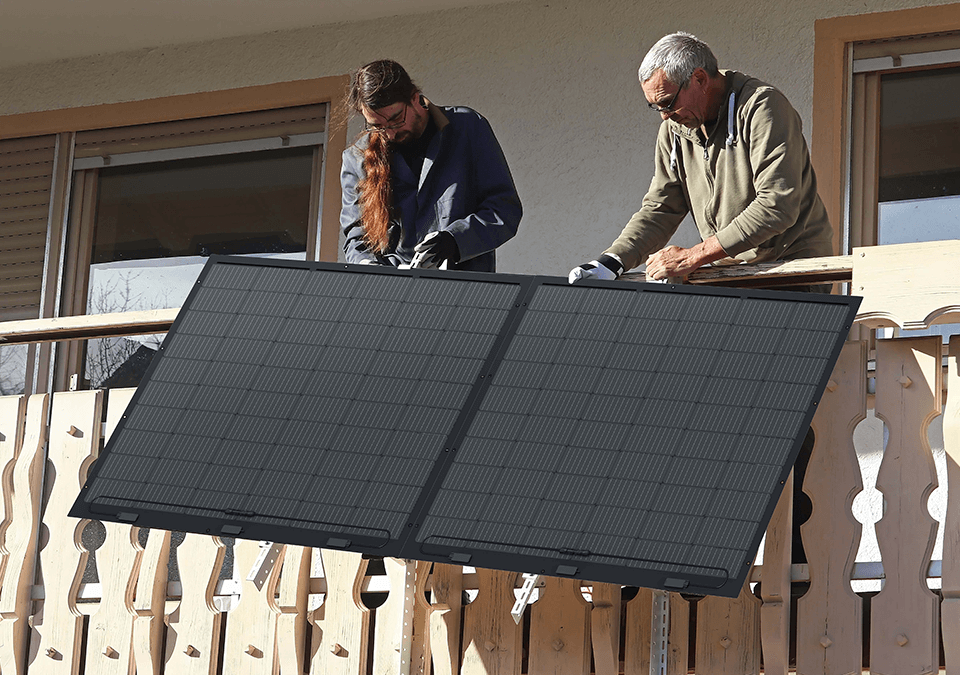

Jackery HomePower 2000 Ultra: Ihr flexibles Balkonkraftwerk für mehr Unabhängigkeit

Ein Balkonkraftwerk ermöglicht es, auf kleinstem Raum saubere Solarenergie zu erzeugen – ideal für Wohnungen und Häuser ohne große Dachflächen. Es reduziert Stromkosten, steigert die Eigenversorgung und trägt zur Energiewende bei. Mit modernen Plug-and-Play-Systemen wie dem Jackery HomePower 2000 Ultra ist die Installation denkbar einfach.

Leistungsdaten:

● Solareingang: bis zu 2.800 W

● AC-Ausgang: 1.500 W Dauerleistung, 3.000 W Spitzenleistung

● Speicherkapazität: 2.160 Wh

● Batterietyp: LiFePO4 (Lithium-Eisenphosphat), langlebig mit bis zu 6.000 Ladezyklen

Ein Balkonkraftwerk bietet Wohnungs- und Hausbesitzern eine einfache Möglichkeit, saubere Solarenergie direkt vor Ort zu erzeugen und so Stromkosten zu senken, ohne große Dachflächen oder aufwendige Installationen zu benötigen. Besonders praktisch ist hier der Jackery HomePower 2000 Ultra, der als leistungsstarkes Plug-and-Play-System bis zu 2.800 W Solarinput verarbeiten und 2.160 Wh speichern kann. Mit seinem 3.000 W-Spitzeninverter lassen sich auch größere Haushaltsgeräte betreiben, während die LiFePO4-Batterie eine hohe Lebensdauer von bis zu 6.000 Ladezyklen garantiert. Ob auf dem Balkon installiert, als Notstromversorgung genutzt oder autark im Off-Grid-Betrieb – die App-gesteuerte Steuerung macht die Energieverwaltung komfortabel und transparent. Nutzer schätzen vor allem die einfache Montage, die modulare Erweiterbarkeit und die Möglichkeit, den eigenen Stromverbrauch aktiv zu optimieren – so verbindet die Jackery HomePower 2000 Ultra Komfort, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit in einem kompakten Balkonkraftwerk.

Fazit: Warum 2026 trotzdem ein wichtiges Jahr bleibt

Auch wenn es kein „neues Heizungsgesetz 2026“ gibt, markiert das Jahr einen entscheidenden Wendepunkt:

● Kommunen müssen ihre Wärmeplanung abschließen. Damit erfahren Eigentümer endlich, welche klimafreundlichen Heizoptionen vor Ort langfristig möglich sind.

● Förderungen und Investitionsprogramme werden weiterentwickelt, um den Umstieg finanziell zu erleichtern.

● Planungssicherheit wächst: Eigentümer können gezielt entscheiden, ob sie auf Wärmepumpe, Fernwärme oder Hybridlösungen setzen.

Damit bleibt 2026 ein Schlüsseljahr für die Energiewende im Gebäudesektor – nicht durch ein neues Gesetz, sondern durch die konsequente Umsetzung des bestehenden Gebäudeenergiegesetzes (GEG).

FAQ

Gibt es ein neues Heizungsgesetz ab 2026?

Nein. Es gibt kein neues Heizungsgesetz 2026. Gemeint sind die bestehenden Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), die ab 2026 in weiteren Gemeinden gelten.

Was gilt ab 2026 für neue Heizungen?

Ab 2026 müssen neue Heizungen mindestens 65 % erneuerbare Energie nutzen – überall dort, wo die kommunale Wärmeplanung abgeschlossen ist.

Wann tritt die kommunale Wärmeplanung in Kraft?

Die kommunale Wärmeplanung startet gestaffelt:

● Große Städte: seit 2024

● Mittlere und kleinere Gemeinden: bis spätestens 2026

Welche Heizungen darf ich nach 2026 noch einbauen?

Erlaubt bleiben alle Heizsysteme, die die 65-%-Erneuerbare-Regel erfüllen – zum Beispiel:

● Wärmepumpen

● Fernwärme-Anschlüsse

● Hybridheizungen (z. B. Gas + Solarthermie)

● Biomasseheizungen

Bestehende Gas- und Ölheizungen dürfen weiter betrieben werden, solange sie funktionieren.

Welche Förderung kann ich 2025/2026 noch beantragen?

Für den Heizungstausch gibt es weiterhin staatliche Förderungen:

● BAFA-Zuschüsse (z. B. bis zu 35 % für Wärmepumpen)

● KfW-Förderung (bis zu 70 % bei bestimmten Voraussetzungen)

Teilweise sind alte Förderbedingungen bis Ende 2025 noch nutzbar.